Tonino Dessì

Sul tema del lavoro e sul ruolo attivo dei cittadini lavoratori si impernia la struttura stessa della democrazia costituzionale quale è configurata dalla Carta entrata in vigore nel 1948.

Hanno influito su tale configurazione sia il patrimonio culturale e la composizione materiale delle grandi forze politiche di massa subentrate nella vita pubblica italiana alle ristrette oligarchie liberali e alla dittatura fascista, sia la memoria storica di un’intera prima metà del ventesimo secolo nella quale il conflitto tra capitale e lavoro all’interno dei paesi a maggior sviluppo capitalistico aveva caratterizzato lo scontro fra autoritarismo e democrazie ed era stato alla base delle dinamiche di trasformazione di stati e regimi, le cui differenti risposte a quel conflitto avevano concorso a provocare ben due guerre mondiali.

Nello sfondo, l’affermarsi come prevalente, dentro la cultura economica europea dell’immediato secondo dopoguerra, sulla scorta dell’esperienza statunitense prebellica e bellica e senza ignorare le suggestioni dell’esperienza sovietica, dell’idea che scopo primario delle istituzioni statuali fosse quello di promuovere le condizioni di uno sviluppo tendente insieme alla piena occupazione e al benessere sociale diffuso, anche mediante forme di ridistribuzione della ricchezza e mediante il coinvolgimento e la partecipazione politica delle organizzazioni del mondo del lavoro.

A settant’anni dalla sua nascita, ancorchè le condizioni storiche siano profondamente cambiate e con esse si siano evolute e accumulate vicende interpretative ed attuative complesse, mi pare anzitutto opportuno non perdere di vista un dato difficilmente confutabile: la visione costituzionale del tema lavoro, per quanto ampia, non è neutra.

E’ vero che in Costituzione il campo di attività umane meritevoli di promozione e di tutela non contempla il solo lavoro salariato.

Non sono escluse infatti dalle attività riconosciute e tutelate quelle connesse all’acquisto, al godimento e all’uso della proprietà e ancor più sono riconosciute e tutelate l’iniziativa economica privata e l’impresa.

Il limite economico-sociale fondamentale del riconoscimento e della loro tutela può però evincersi fin dalla declinazione dei principi fondamentali.

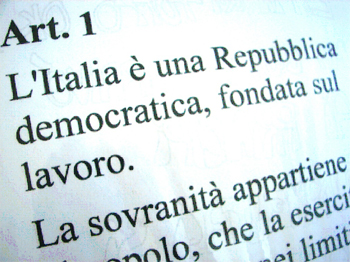

Dall’articolo 1 si evince che, se la Repubblica democratica è fondata sul lavoro, non hanno una specifica tutela costituzionale la rendita e la speculazione finanziaria, né la ricchezza di per sé può giustificare alcun privilegio politico; l’articolo 3 dispone che ogni forma assunta dall’attività economica che costituisca o produca ostacoli tali da limitare concretamente la libertà e l’eguaglianza fra i cittadini, o lo sviluppo della persona umana, o l’effettiva partecipazione dei lavoratori alla vita organizzata del Paese, deve essere rimossa; l’articolo 4 impone a tutti i cittadini il dovere di svolgere attività o funzioni che concorrano al progresso materiale o spirituale della società.

All’interno di questo sfondo generale, che già ha contorni abbastanza definiti, la Costituzione si muove nella consapevolezza storica ed esperienziale che il rapporto tra la proprietà e/o la gestione dei mezzi di produzione e la prestazione di lavoro al servizio della produzione non è per sua natura un rapporto di intrinseco equilibrio e di naturale equità e perciò interviene specificamente per riequilibrare tale rapporto riconducendolo entro le finalità generali delineate dai principi fondamentali.

L’articolo 35, nei suoi primi tre commi (tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, cura della formazione e dell’elevazione professionale dei lavoratori, promozione degli accordi e delle organizzazioni internazionali intesi ad affermare i diritti del lavoro), non può non esser letto anzitutto con riferimento all’articolo 36 (diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa). Ne sono ulteriore esplicazioni anche le disposizioni paritarie a favore della lavoratrice donna, i limiti e le tutele del lavoro minorile (art.37).

Costituiscono operativamente strumenti diretti e soggettivi della tutela del lavoro e della partecipazione dei lavoratori alla vita sociale, economica e politica del Paese le disposizioni sulla libertà di organizzazione sindacale e sul diritto di sciopero (articoli 39 e 40).

Ne emerge quindi che la Costituzione si prefigge specificamente e direttamente di incidere nei rapporti sociali interni alla produzione, impedendo che essi si basino sullo schiacciamento materiale e giuridico della condizione del lavoro.

Non solo. I lavoratori possono assumere direttamente la gestione di imprese o di determinate categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale (art. 43), così come hanno diritto di collaborare alla gestione delle aziende in ogni altra situazione (46).

E ancora, i precisi riferimenti contenuti negli articoli 32, 33, 34, 38, se delineano lo Stato sociale come un insieme di funzioni e di servizi tendenzialmente universali (salute, istruzione, assistenza sociale), finanziati tuttavia da un sistema fiscale improntato alla progressività, fanno intendere che la controprestazione del lavoro non si limita alla retribuzione.

Infine, gli articoli 41 e 42 contengono vincoli e indirizzi di natura e a finalità sociale all’iniziativa economica e alla proprietà private e pubbliche, configurando un ruolo dello Stato anche nel modellare determinate forme di iniziativa e di proprietà a fini del riequilibrio sociale (articolo 44 sulla proprietà fondiaria, articolo 45 sull’impresa cooperativa), oltre che dello sviluppo economico nel suo complesso. Norme programmatiche e strumenti di intervento per la trasformazione economica e sociale in chiave di riequilibrio anche territoriale sono contenute nell’articolo 119, sia nella versione originale (le Isole e il Mezzogiorno come questioni “nazionali”) sia in quella modificata nel 2001 (le risorse “perequative”) e nell’articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna (il “Piano organico” per la Rinascita).

Dopo la sua entrata in vigore a lungo si è discusso, come è noto, se la Costituzione della Repubblica italiana avesse un mero carattere programmatico o ne avesse uno direttamente precettivo.

Io sono cresciuto nella fase, partita almeno dalla prima metà degli anni sessanta, caratterizzata dal sovvertimento dell’idea che la Costituzione non avesse un valore precettivo.

Gli esiti del boom economico, conseguente alla ricostruzione, non solo originarono, sotto la spinta della crescita culturale e politica di una parte della società italiana, a partire dai lavoratori delle fabbriche, dagli studenti e dalle studentesse, dagli intellettuali, una pressione verso la ridistribuzione della ricchezza nazionale, ma incoraggiarono la Corte Costituzionale a demolire per contrasto con la Costituzione gran parte del residuo ordinamento penale e civile prefascista e fascista e il legislatore a varare imponenti riforme economico-sociali. Dalla riforma agraria alla nazionalizzazione dell’energia elettrica del primissimo centro-sinistra, allo Statuto dei Lavoratori, alla riforma del diritto di famiglia, all’istituzione delle Regioni ordinarie, alla costituzione del servizio sanitario nazionale universale, per richiamare le riforme più vaste che contrassegnarono gli anni settanta.

Se c’erano stati dubbi dottrinari sull’efficacia normativa diretta della Costituzione, i fatti sembravano essersi incaricati di dissiparli, in tutto o in parte.

Lo scenario inizia a cambiare agli inizi degli anni ‘80 del secolo appena trascorso, per precipitare alla fine di quel decennio in coincidenza storica e politica con la caduta del Muro di Berlino e con la fine dell’esperienza sovietica.

L’avvento di quel complesso di trasformazioni nella struttura dei mercati e dell’economia e delle connesse e attualmente dominanti culture (o ideolologie) che hanno assunto le une la denominazione di globalizzazione, le altre di neoliberalismo o di neoliberismo, la cui ondata ha investito la parte più sviluppata economicamente del pianeta, quella occidentale, a partire dagli anni ’80, ha radicalmente messo in discussione il ruolo dei poteri pubblici come si erano configurati almeno dal 1929.

Il rafforzamento del potere di regolazione dello Stato e delle organizzazioni politiche internazionali occidentali, inteso come funzione di indirizzo pubblico dell’azione dei soggetti economici verso finalità di crescita della qualità sociale e verso la costante creazione di nuovo lavoro, su cui con alterne –e anche belliche- vicende si era imperniato un ciclo che negli USA, il Paese occidentale di riferimento, a partire da Roosewelt è giunto fino a Reagan, era stato introiettato nelle più significative delle costituzioni europee del secondo dopoguerra, in particolare in quella Italiana e in quella tedesca (sia pure in ciascuna con accentuazioni differenti), configurando società democratiche animate da finalità di promozione dell’equità, dove democrazia e socialità erano state pensate in un nesso strettissimo fra loro quali fondamenti di quella che i giuristi chiamano “forma di Stato“.

Quel ciclo si è interrotto trent’anni fa e ha progressivamente subito una virata che ci ha condotto nella situazione attuale, frutto di un diverso e più che tendenzialmente opposto impulso, quello secondo il quale spetterebbe al libero dispiegamento del mercato allocare nel modo più proficuo risorse, forze produttive, merci, prodotti, rendite, profitti, salari e risparmi, in crescente e tendenzialmente massima libertà di concorrenza fra i suoi attori più dinamici, senza altri vincoli istituzionali che non siano di “ordine pubblico”. Per parafrasare –magari un po’ maldestramente- alcune espressioni della nostra Costituzione, si è intesi passare da istituzioni che dovrebbero rimuovere le condizioni economiche che ostacolano lo sviluppo della personalità umana, a istituzioni che si prefiggono di rimuovere gli ostacoli che, sia pure ai fini dello sviluppo della personalità umana, ostacolerebbero il libero dispiegarsi delle dinamiche dell’economia, regolate dal mercato.

Non è stato un cambiamento da poco del paradigma fondativo.

Questo processo infatti, in Europa, non è stato realizzato in forma neutra e non è passato attraverso semplificazioni istituzionali e normative. In realtà il suo concretizzarsi ha richiesto più istituzioni e più norme: un volume non indifferente di intervento pubblico, o sul pubblico, per vincolare tra loro e al loro interno le istituzioni degli Stati nazionali.

Stiamo chiaramente parlando della forma che ha assunto l’Unione Europea a partire dai trattati e dagli accordi di Maastricht in poi, ossia dal 1992 a oggi.

Sfrondata dalla complessità terminologica e gergale (i pilastri, i fondamenti, e così via) la base fondativa della UE resta ancorata a tre indirizzi: la libera concorrenza in un’economia di mercato, la stabilità della moneta unica, l’equilibrio reale dei conti pubblici. A sua volta l’istituzione della banca centrale, alla quale è stato ceduto quell’elemento fondamentale, nella concezione classica, della sovranità degli stati nazionali, ossia la creazione di moneta, è stata ancorata esclusivamente alla finalità della stabilità dei prezzi, ossia al controllo dell’inflazione, esulando dalle sue finalità o comunque assumendo un carattere meramente accessorio lo stimolo monetario finalizzato a promuovere la crescita economica.

La politica europea ha generalmente condiviso l’opinione secondo la quale solo sinergizzando attraverso le istituzioni comunitarie e sotto la loro direzione il funzionamento degli stati nazionali e costringendoli tutti a comportamenti “virtuosi” si sarebbe colta una pluralità di potenzialità, dalla costituzione di un unico grande mercato interno, alla creazione di una soggettività di sistema capace, nello scenario della globalizzazione, di competere con paesi di grande dimensione o di accentuato dinamismo e persino con la struttura oligopolistica degli attori privati multinazionali.

Che i risultati non siano soddisfacenti mi pare non sia oggi una ristretta minoranza, a dirlo. Se si esclude la capacità dell’economia tedesca di far fronte alla globalizzazione con una competitività alla quale non sono estranei i vantaggi di un assetto europeo non poco ritagliato sulle sue esigenze, il resto dell’Europa, senza eccezioni, non è affatto in condizioni particolari di competitività rispetto ad altri sistemi.

Dopo quella che si è configurata a livello mondiale come una prolungata fase di stagnazione, che in Europa e in particolare in Italia ha rasentato per anni la deflazione, la ripresa ciclica congiunturale viene ora quasi trionfalmente esaltata a fronte di percentuali davvero esigue di crescita del PIL, quali quelle rilevate per l’Italia, nell’ultimo trimestre, da ISTAT e da BankItalia, mentre l’occupazione non decolla affatto in Europa nel suo complesso, Gran Bretagna della Brexit compresa.

Nel frattempo tuttavia non si può dire che non sia accaduto nulla sul terreno costituzionale e la questione del lavoro è anzi diventata emblematica anche di una fase di criticità della vicenda costituzionale.

Il tema è emerso e permane contestualmente all’esplodere di una crisi occupazionale strutturale, mai risolta (basti ricordare che nel 2015 risultavamo fermi a un tasso di disoccupazione pari a quello del 1977 e che non sono intervenute ad oggi significative variazioni, se non nell’aumento del rapporto tra disoccupazione giovanile e disoccupazione generale).

E riemerge in forma quasi da subito paradossale e insidiosa, anzitutto nella percezione di massa, financo nel luogo comune.

Che significato dare, nel contesto della crisi, al secondo inciso del primo comma della Costituzione: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.”? Sul lavoro di quanti?

E cosa dire dell’articolo 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.”? Se è un diritto, come si può esigerlo in una condizione di crisi economica e finanziaria?

E al fondo: come possono i cittadini, secondo le previsioni dell’articolo 3, partecipare effettivamente, in quanto cittadini-lavoratori -quali si dovrebbe impegnare, la Repubblica, a farli diventare- all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, se una massa crescente di questi cittadini non ce l’ha, un lavoro?

Una parte -non esigua, a dire la verità- di giuristi diciamo così, più “sensibili” alla domanda della politica “governante”, ha quindi tentato di rielaborare l’impostazione costituzionale negandone non solo la precettività immediata, ma anche la programmaticità generale.

Ancorchè suggestiva (e meno contestabile in un ambiente sociale ed economico che si fosse evoluto verso la piena occupazione secondo la prospettiva costituzionale), la tesi secondo cui il lavoro di cui parla la Costituzione non sia il solo lavoro salariato, ma debba intendersi anche quello artigiano, cooperativo, libero professionale, in generale imprenditoriale, è stata impiegata ideologicamente più in chiave restrittiva dei diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti, che estensiva della sfera delle opportunità delle nuove categorie assimilate al lavoro, in particolare di quella parte consistente del lavoro autonomo che si è avviata piuttosto a diventare una delle forme atipiche di prestazione di lavoro del tutto subordinata e ancor più priva di diritti.

Su questo terreno un fronte, quello democratico progressista, della sinistra e sindacale, si è diviso culturalmente, socialmente, politicamente, senza che quella del lavoro in autonomia, come alternativa autoimprenditoriale al lavoro dipendente, si sia rivelata una praticabile modalità di espansione della quantità, della qualità e della stabilità del lavoro.

Ne sono conseguite controriforme (l’abrogazione della validità generale dell’articolo 18 dello Statuto del lavoratori, il jobs act) del diritto del lavoro quale affermatosi negli anni ’70 anche come diritto alla stabilità del posto di lavoro, che hanno indebolito financo sul piano della giustiziabilità i diritti complessivi dei lavoratori occupati e nel contempo sanzionato la normalità della dimensione del lavoro precario, subordinato o autonomo, quale prospettiva per le nuove generazioni.

Credo che si possa senza tema di smentita sostenere che se c’è stato un fronte specifico di attacco all’impianto costituzionale esso è avvenuto sul tema del lavoro con maggiore efficacia di quanto non sia avvenuto sui temi dell’organizzazione istituzionale, che invece hanno maggiormente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e caratterizzato lo scontro fra le forze politiche.

Tanto ciò è vero che l’inserimento nella stessa Costituzione di una norma palesemente contraddittoria e ostativa della realizzazione di quell’economia sociale, ancorchè di mercato, della quale si è a lungo parlato per descrivere i connotati tipici della Costituzione economica italiana (sulla scorta di un concetto contenuto in quella federale tedesca), è avvenuto praticamente con l’unanime consenso delle forze parlamentari nazionali: il riferimento è all’obbligo del bilancio in pareggio finanziario “reale” introdotto con la revisione costituzionale dell’articolo 81.

Come è noto, il nuovo e dal 2012 vigente articolo 81 della Costituzione prevede che il bilancio pubblico aggregato debba essere conseguito in termini di equilibrio “reale” tra entrate e spese, con autorizzazione dei ricorso all’indebitamento “solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico”.

Si tratta di una modifica introdotta in conformità a un indirizzo generale imposto dalla Commissione europea e ad analoghi principi introdotti in precedenza nella Legge Fondamentale della Germania federale.

Ancorchè la sua introduzione sia stata giustificata dall’esigenza di porre un vincolo costituzionale a contenimento e a risanamento dell’abnorme ricorso all’indebitamento verificatosi nella fase storica detta in Italia della “Prima Repubblica” e sia stata legittimata in virtù dell’articolo 11 della Costituzione, che consente cessioni di sovranità in ossequio ai trattati internazionali, la norma sconta una profonda contraddizione concettuale e politica.

La contraddizione concettuale consiste proprio nella possibilità di ricorrere a nuovo indebitamento solo per motivi ciclici, restandone escluse le finalità strategiche di medio e di lungo periodo.

Se è vero, come si è imposto nella vulgata dominante (anche con riferimento alle successioni generazionali), che il debito pubblico determina obblighi di restituzione gravanti sul futuro per spese effettuate nel presente, non si dovrebbe trascurare che il capitale fisso accumulato per effetto di decisioni di spesa strutturali (investimenti) è destinato a essere goduto a partire dalla fase di realizzazione, con un immediato effetto ciclico e a produrre un beneficio strategico permanente nella prospettiva. Una ferrovia, una strada, un ospedale si costruiscono spendendo oggi, ma la loro funzione economica, occupazionale e sociale di sistema si dispiega nel tempo medio-lungo a vantaggio di più generazioni.

La contraddizione politica deriva dall’implicita decisione di far dipendere interamente dall’esterno le decisioni sulla compatibilità della spesa. Ciò avrebbe dovuto avere come presupposto che le istituzioni esterne a favore delle quali si è determinata una siffatta cessione di sovranità perseguissero permanentemente politiche economiche espansive e politiche sociali finalizzate all’equità. Il che non si è affatto verificato nel contesto storico corrente.

Libera concorrenza, moneta unica, armonizzazione finanziaria hanno comportato la rinunzia a importanti strumenti tradizionalmente disponibili in capo agli stati membri dell’UE, ma la politica dell’UE e della BCE si è dimensionata sui soli vincoli della stabilità dei prezzi, della lotta all’inflazione, della riduzione dell’indebitamento. Questo ha ristretto, anzi inficiato radicalmente la capacità complessiva del sistema di sviluppare strategie economiche espansive e nel contempo ha intaccato i livelli di garanzia attuale e futura dei fondamentali diritti sociali.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti, ossia una lunga recessione, una ripresa timida e inferiore a quella del resto del mondo, una crisi occupazionale irrisolta, un welfare in via di contrazione, una disaffezione generalizzata verso le istituzioni, in primis quelle europee.

Valeva la pena, sulla spinta di una contingenza politica (e ideologica) prevalentemente condizionata dalle dinamiche interne ai principali partiti moderati e conservatori europei, di introdurre in Costituzione una norma così palesemente contraddittoria e ostativa rispetto all’intero impianto originario?

Ormai non sono pochi, anche fra coloro che non avevano contrastato quella revisione costituzionale, ad ammettere che si è trattato di una decisione sbagliata. Non sono mancate nemmeno riflessioni sul tema in campo giurisdizionale, con la Corte federale tedesca che si è trovata ad ammonire il legislatore interno sulla inderogabilità del principio di regime della “economia sociale di mercato”, nella quale il primo connotato non può essere subordinato interamente al secondo e con la Corte costituzionale italiana che ha ribadito come l’effettivo godimento di diritti fondamentali non possa contemporaneamente, dal legislatore, essere affermato in una disposizione di legge e negato nella sua insufficiente copertura finanziaria.

Nel frattempo, all’elasticità interna formalmente consentita dalla precedente formulazione dell’articolo 81 (“nessuna spesa è autorizzabile se non se ne indicano i mezzi di entrata a copertura”) è subentrata una prassi discrezionale di contrattazione esterna volta per volta, tra Governo e autorità europee, degli scostamenti consentiti dai canoni sanciti in materia di equilibrio di bilancio.

Ciò tuttavia rende evidente che stando così le cose non sussistono le condizioni per strategie economiche e sociali di lungo termine, quali che siano i Governi politici che si alternino alla guida del Paese.

La Costituzione economica e sociale finisce in tal modo per essere imballata e strutturalmente messa in condizioni di non operare.

Può essere che questo sia stato un obiettivo consapevolmente perseguito da quanti esplicitamente o implicitamente hanno auspicato il superamento complessivo della Costituzione.

Ma il risultato non pare aver ottenuto il consenso sperato. Anzi, sul piano strettamente interno, non depongono in questa direzione né il risultato del referendum costituzionale di dicembre né le dinamiche elettorali che, successivamente all’illusione ottica del risultato italiano delle elezioni europee del 2014, hanno manifestato una domanda fortemente critica di cambiamento, nascente dalla crescita del disagio sociale, dalla strutturale mancanza di lavoro, dalla dilagante precarietà, dall’acuirsi delle diseguaglianze.

Il fondamentale contesto costituzionale resta dunque il convitato di pietra col quale riprendere a fare i conti.

Ciò vale, in materia di lavoro, sia in relazione alle dinamiche dei settori produttivi sia in relazione alle prospettive dello Stato sociale e dei servizi.

Da un lato emerge l’esigenza di nuove e incisive forme di intervento pubblico in economia e nei servizi. La privatizzazione perseguita su larga scala non si è rivelata risolutiva per la produzione di nuovo lavoro e la riduzione dell’indirizzo pubblico e dei suoi strumenti ha comportato non solo una restrizione dei diritti sui luoghi di lavoro e del godimento dei diritti sui beni comuni fuori dal lavoro, ma anche una riduzione dei diritti connessi allo Stato sociale, senza contare gli effetti depressivi che si sono dispiegati persino nelle decisive dinamiche dell’innovazione e della ricerca per lo sviluppo.

D’altro lato è evidente che un nuovo ciclo espansivo richiede come presupposta l’adozione di nuove politiche di bilancio, finanziarie e di reperimento e gestione delle risorse. Non solo vanno ridefiniti sul piano europeo quei vincoli dai quali è derivata un’impasse strutturale delle strategie pubbliche di medio e di lungo periodo, ma in Italia diventano più stringenti le esigenze di recupero delle dispersioni derivanti dall’evasione e dall’elusione fiscale, dalla corruzione, dagli sprechi e dall’inefficienza delle pubbliche amministrazioni.

Contestualmente si pongono altre sfide.

Il lavoro cambia, perché cambiano le forme di produzione. Ma anche nuove dimensioni esistenziali collettive e individuali impongono una rivisitazione e un adeguamento delle forme assunte dallo Stato sociale. Automazione e digitalizzazione modificano radicalmente i concetti di produttività. Nemmeno una auspicabimente sostenuta ripresa della crescita economica potrà assorbire tutta la domanda di lavoro esistente. Tematiche come quella della ridistribuzione dei tempi di lavoro (lavorare meno, lavorare, se non tutti, in molti di più) e come quella del reddito di cittadinanza o “di esistenza” si affacciano quali possibili risposte efficaci di adeguamento dell’organizzazione sociale a una dimensione dello sviluppo che manterrà per lungo tempo caratteri dinamici e mutevoli.

Ciò che possiamo affermare a conclusione di questo excursus è tuttavia una certezza. L’orizzonte costituzionale fondamentale si presta tuttora ampiamente a guidare e ad accompagnare i processi di trasformazione in senso progressivo, equilibrato e innovativo, ben più adeguatamente di tutti gli espedienti ed esperimenti finora messi in campo per non attuarlo, per eluderlo, per contraddirlo.

E su questo orizzonte deve dispiegarsi ancora il nostro impegno di democratici contemporanei.

1 commento

1 Aladin

4 Aprile 2018 - 07:09

Anche su Aladinews: http://www.aladinpensiero.it/?p=80583

Lascia un commento